Einwahl-Internet gehört der Vergangenheit an: Drei Taubstumme starteten eine Revolution gegen die Giganten

AOL (America Online), ein alteingesessenes amerikanisches Internetunternehmen, gab bekannt, dass sein Einwahl-Internetdienst Ende September dieses Jahres eingestellt wird.

Eine Ära, die „längst vorbei“ war, war nun wieder offiziell zu Ende. Es fühlte sich an, als würde man die Toten aus ihren Gräbern graben, um eine weitere Gedenkfeier abzuhalten.

Wenn wir die Jahre seit der offiziellen Einführung des DFÜ-Internets in den USA im Jahr 1989 zählen, bin ich immer noch so alt wie das Internet. Vielleicht ist es dieses Gefühl der Kameradschaft, das mich ein wenig traurig machte, als ich die Nachricht hörte.

Meine prägendste Erinnerung an den Internetzugang per Einwahl stammt aus dem Sommer 2003. Meine Großmutter kam aus meiner Heimatstadt, um sich um mich zu kümmern, und mein Vater rief um 15 Uhr von der Arbeit aus an und fragte, ob ich meine Hausaufgaben für den Tag erledigt hätte. Doch ein paar Tage lang blieb das Telefon stumm.

Der Grund war einfach: Ich benutzte das IBM ThinkPad-Notebook meines Vaters. Ich schloss geschickt die Telefonleitung an, wählte das Internet, öffnete Xunlei, lud die PC-Version von „Harry Potter“ herunter und loggte mich in den Sina-Chatroom ein.

Ich kann mich nicht erinnern, wie lange es gedauert hat, bis das Spiel heruntergeladen war, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass er eines Tages von der Arbeit nach Hause kam und mich verprügelte.

Da ich jung, einfach und manchmal auch naiv war, dachte ich immer, ich könnte die Wahrheit verbergen. Später wurde mir klar, dass die Leitung immer besetzt war, wenn mein Vater anrief, und meine Großmutter rief offensichtlich den ganzen Tag nicht an.

Damals verbreitete sich ADSL in China, doch mein Vater war ein Mann weniger Worte: „Gib aus, wo du kannst, und spare, wo du kannst.“ Er kaufte sich ein IBM ThinkPad für seinen Computer (ich habe ihn lange angefleht, mir eine Maus zu kaufen; ich wollte nicht mit dem kleinen roten Punkt spielen). Später, als ich aufs College ging, wurde ich mit einer 201-Karte zum World of Warcraft-Meister. Soweit ich mich erinnern kann, stieg unsere Familie jedoch erst viele Jahre später auf Breitband um. Ohne die Verlockungen von Google, YouTube, Baidu MP3 und World of Warcraft hätte unser Einwahl-Internet vielleicht 20 Jahre gehalten.

Glauben Sie nicht, dass ich Witze mache: Wenn AOL nicht vor ein paar Tagen in aller Stille eine Ankündigung gemacht hätte, hätte ich mir nie vorstellen können, dass es noch immer „Tausende“ von Benutzern gibt, die per Einwahl auf das Internet zugreifen.

Um meine nostalgische Welle zu unterdrücken, begann ich reflexartig nach Informationen zum DFÜ-Internetzugang zu suchen und stieß zu meiner Überraschung auf eine ziemlich interessante Geschichte.

Diese Geschichte könnte Sie ebenso überraschen wie die Tatsache, dass es DFÜ-Internet gab.

Eine Gruppe gehörloser Menschen beschloss, mithilfe von Ton „Netzwerknachbarn“ zu werden.

Für erfahrene Internetnutzer ist der Einwahlton eine unvergessliche Erinnerung. Er mag laut und schrill klingen, doch dahinter verbirgt sich eine präzise technische Logik.

Das Prinzip ist eigentlich nicht kompliziert: Digitale Informationen bestehen aus 0 und 1, die Telefonleitung ist jedoch eine analoge Leitung. Ihr Computer kann analoge Signale nicht direkt verarbeiten. Daher übernimmt das Modem die Übersetzung, wandelt 0 und 1 in analoge Audiosignale um und überträgt diese über die Telefonleitung.

Dieser Wählton ist der Ton zwischen Ihrem Computer und dem anderen Computer am anderen Ende, der die Leitungen „ausrichtet“. Was Sie hören, ist der Leitungstest und die Protokollverhandlung. Sobald der Wählton endet und die Verbindung hergestellt ist, öffnet sich Ihnen die Tür zur Online-Welt.

Im Wesentlichen handelt es sich beim DFÜ-Internetzugang um eine Möglichkeit, über Telefonleitungen „Ton“ zu übertragen und so eine Netzwerkverbindung herzustellen.

Doch als ich nach Informationen suchte, stieß ich auf eine unglaubliche, tief in der Geschichte vergrabene wahre Geschichte:

Die Entstehung und Verbreitung von Modems ist überraschend eng mit der Gehörlosigkeit verbunden. Diese gehörlosen Menschen leisteten einen wichtigen, aber weitgehend vergessenen Beitrag zur frühen Kommerzialisierung der Internet-Einwahltechnologie.

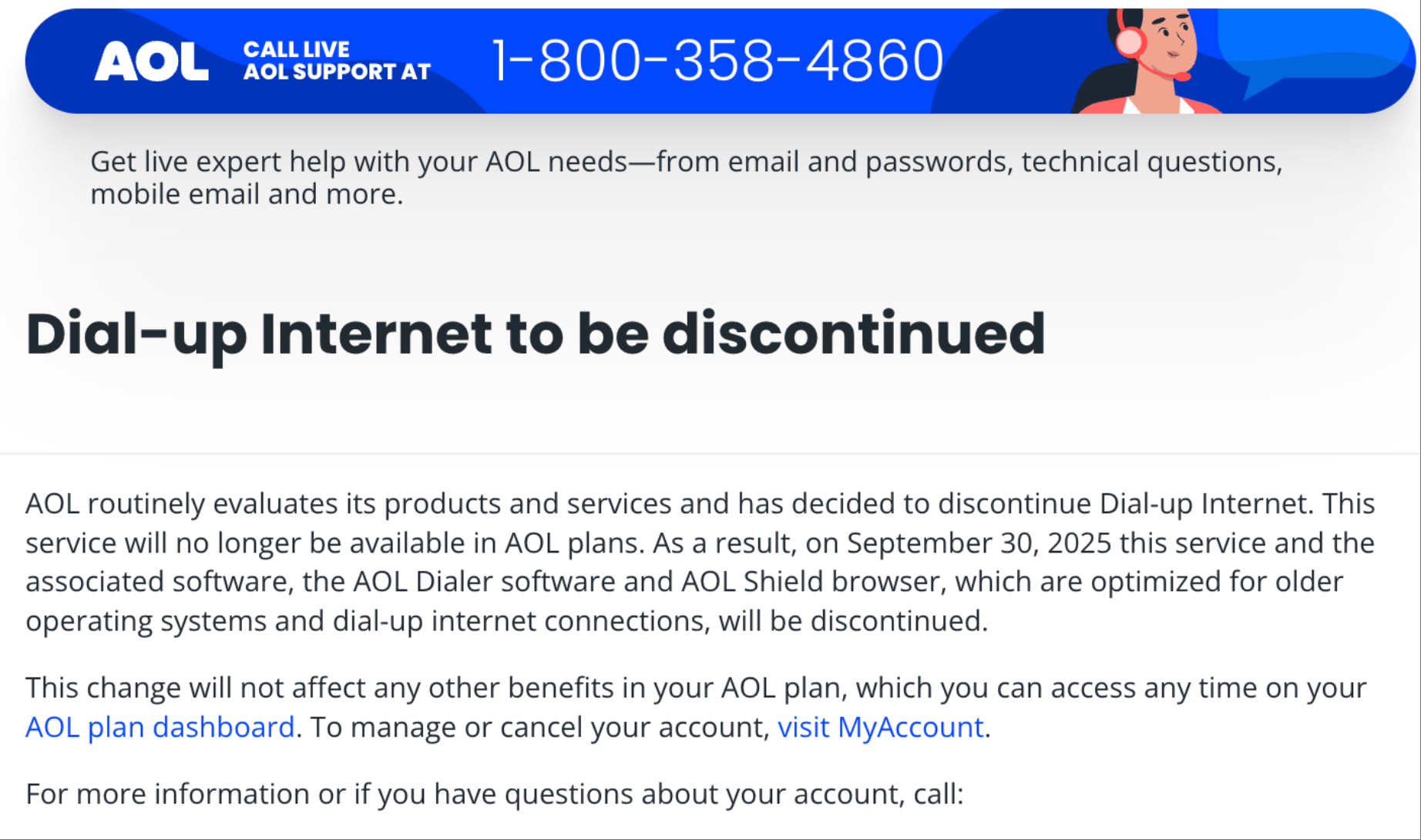

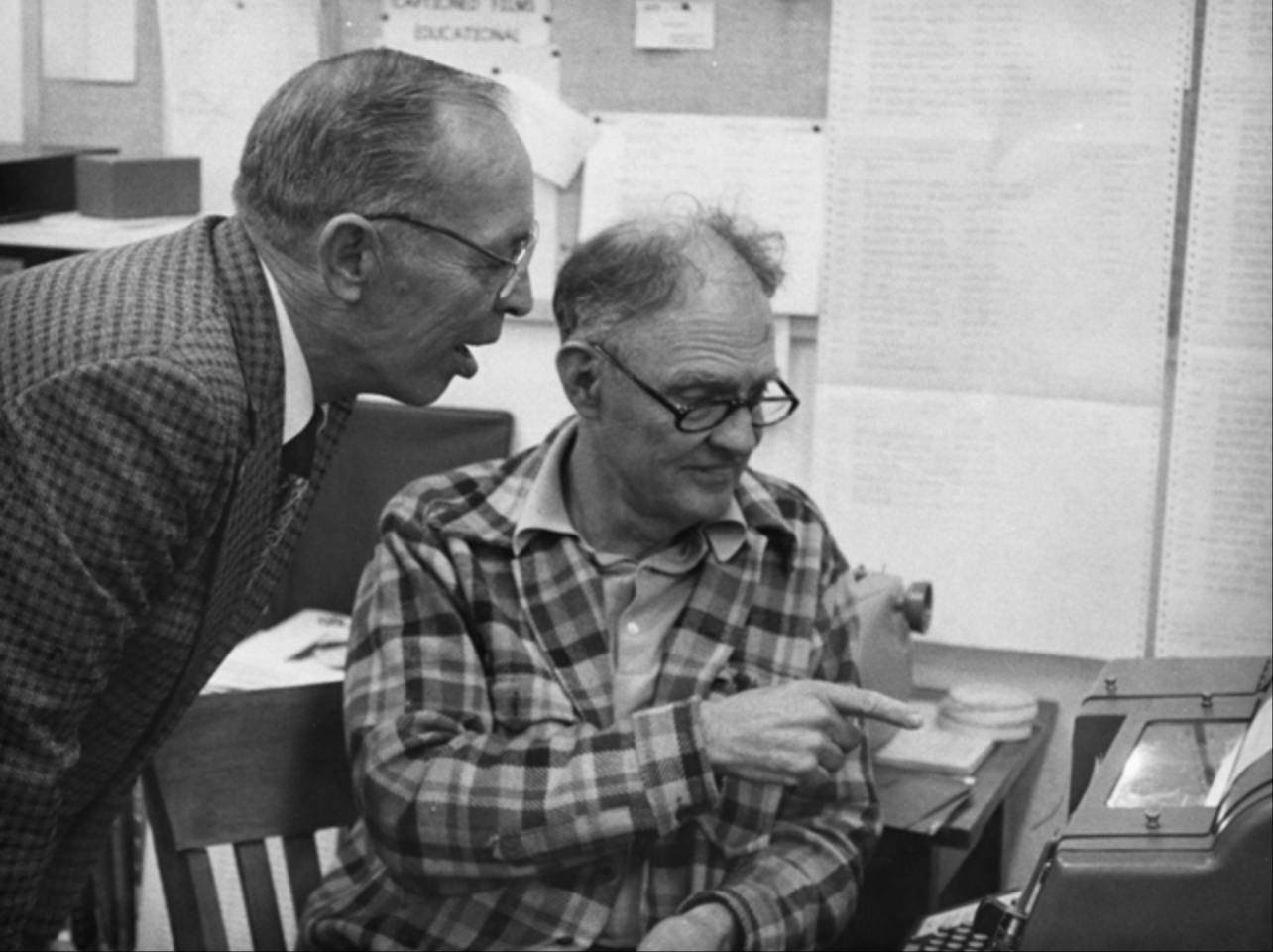

Der schwerhörige Robert Weitbrecht baute im Alter von 15 Jahren in der Schule ein Kurzwellenradio von Grund auf.

Über diesen Vorfall wurde in der Zeitung berichtet: Ein gehörloses Kind bastelte am Radio herum, was für eine dramatische und innovative Nachricht.

In den 1960er Jahren wurde Wittbrecht Physiker und arbeitete am Stanford Research Institute (später das renommierte SRI International).

Er war zutiefst verärgert über die Schwierigkeiten, die gehörlose Menschen beim Telefonieren hatten, und hatte daher nach Möglichkeiten gesucht, digitale Informationen über Telefonleitungen zu übertragen.

Hörgeschädigte machen typischerweise etwa 8–10 % der Bevölkerung aus. In den 1960er Jahren waren jedoch weniger als 1 % der 85 Millionen Telefone in den USA und Kanada für Gehörlose nutzbar. Damals waren Gehörlose beim Telefonieren stark auf ihre hörenden Ehepartner, Kinder und sogar Nachbarn angewiesen.

Dies ist ein weiteres klassisches Beispiel dafür, wie technologischer Fortschritt in Kombination mit einem Mangel an inklusivem/barrierefreiem Design eine technologische Kluft schafft. Bedenken Sie, dass es das Telefon bereits seit fast einem Jahrhundert gab.

Wittbrechts Vision bestand zunächst darin, einen Fernschreiber direkt an eine Telefonleitung anzuschließen. Als Relikt aus der Telegrafenära diente der Fernschreiber auch als Ein- und Ausgabegerät für frühe Computer. In Wittbrechts Vision konnten gehörlose Menschen den Fernschreiber nutzen, um sich gegenseitig Telegramme zu schicken. Zwar konnten sie die Telefontöne nicht hören, doch diese konnten in elektrische Signale umgewandelt werden, wodurch Textdaten über die Telefonleitung übertragen wurden.

Das Problem war, dass AT&T damals ein nahezu vollständiges Monopol auf dem US-Telefonmarkt hatte. Jedes Gerät, das andere Signale als Sprache über die Telefonleitungen übertrug, galt bei Bell als „ausländisch/illegal“ und war streng verboten. Verstöße konnten im besten Fall mit der Kündigung des Dienstes, im schlimmsten Fall mit rechtlichen Schritten geahndet werden.

Irgendwann hielt Wittbrecht die Telefonleitung für eine Sackgasse und war bereit, auf Kurzwellenradio umzusteigen, mit dem er besser vertraut war.

Ein Wendepunkt war ein Brief von James Marsters, einem Zahnarzt aus Pasadena, Kalifornien. Er beschrieb, wie quälend es war, sich darauf verlassen zu müssen, dass andere ans Telefon gingen, das Gespräch weiterleiteten und es dann von den Lippen ablesen mussten. Er hatte auch schon einen Fernschreiber benutzt und war überzeugt, dass dieser das ideale Kommunikationsmittel sei. Er hoffte, Wittbrecht würde beim Fernschreiber bleiben.

Fernschreiber

Die beiden waren sich einig. Doch Bell stand ihnen immer noch im Weg. Wie konnten Taubstumme per Text über Telefonleitungen kommunizieren, ohne die empfindlichen Nerven des Riesen zu verletzen?

Der Durchbruch kam schließlich 1963. Wittbrecht entwickelte eine einfallsreiche Lösung: einen Akustikkoppler, der wie eine seltsame Schachtel aussah, in der sich ein Gummibecher befand. Er funktionierte, indem man einen Telefonhörer in den Becher steckte, die Impulse des Fernschreibers in Schall umwandelte (Modulation) und den Schall des Hörers anschließend wieder in elektrische Impulse umwandelte (Demodulation).

Oberflächlich betrachtet „telefonieren Sie“ immer noch, aber die am Telefon gesprochenen Worte sind keine „menschlichen Worte“.

Ohne gegen die unfairen Bedingungen von Bell zu verstoßen, bauten Wittbrecht und Masters erfolgreich ihre eigene „private Telegrafenleitung“ unter Verwendung von Telefonleitungen.

Erfahrene Internetnutzer haben vielleicht erkannt: Ist das nicht einfach nur ein Fax oder gar der Prototyp eines DFÜ-Internetzugangs?

Akustikkoppler

Obwohl diese Lösung einfallsreich ist, hat die Umwegstrategie ihren Preis: Die Daten müssen mehrere Konvertierungen von digital zu Ton, von Strom zu Ton zu digital durchlaufen, und jede Konvertierung bedeutet eine Signaldämpfung.

Für Taubstumme reichte es dennoch: Wittbrecht und Masters konnten endlich nahezu in Echtzeit eine asynchrone Textkonversation über die Telefonleitung führen. Die Übertragungsgeschwindigkeit war anfangs nicht besonders hoch, und die stabile Version erreichte kaum 300 Baud oder etwa 400 Wörter pro Minute.

Diese von echten Enthusiasten entwickelte Lösung durchbrach die fast ein Jahrhundert lang bestehende Barriere des Telefonzugangs für Gehörlose und Stumme.

Der Akustikkoppler ist das Herzstück des Modems, wie es späteren Generationen bekannt wurde. Wittbrecht war zwar nicht der Erfinder des Modems, aber seine Erfindung legte den Grundstein für dessen weite Verbreitung und den darauffolgenden Aufstieg des DFÜ-Internetzugangs.

Ein kurzer Exkurs: Auch wenn Sie noch nie per DFÜ-Internet kommuniziert haben, haben Sie wahrscheinlich schon die von Wittbrecht entwickelte Akustikkoppler-Technologie verwendet …

In den frühen 2000er Jahren war eine Art „interaktives On-Demand“-Programm im Fernsehen besonders beliebt: Man konnte eine Hotline anrufen und über die Zifferntastatur Zeichentrickfilme und Musikvideos bestellen und sogar einige alte Spiele wie „Tetris“ und „Castlevania“ spielen – die man als die ersten „Cloud-Spiele“ bezeichnen könnte.

Das Funktionsprinzip dieser Art von Programmen besteht darin, dass es beim Fernsehsender einen Koppler gibt, der Ihre Tastenimpulse empfängt und in Steuerbefehle wie „links“, „rechts“, „Flip“ und „Angriff“ umwandelt.

Warum erinnere ich mich so genau an diese Sache? Weil die Geschichte am Anfang des Artikels nicht das erste Mal war, dass ich geschlagen wurde, weil ich heimlich telefoniert hatte …

On-Demand-Gameshows auf ausländischen TV-Sendern

Drei gehörlose Söhne fordern „Mother Bell“ heraus

Zurück zum Protagonisten der Geschichte.

Während Wittbrecht und Masters die Kommerzialisierung der Technologie vorbereiteten, kam ein weiterer Partner hinzu: Andrew Saks, ein Familienmitglied des amerikanischen Kaufhausgiganten Saks 5th Avenue und ebenfalls hörgeschädigt. Die drei gründeten offiziell ihr eigenes Unternehmen APCOM (Applied Communications) und begannen mit der Massenproduktion von Akustikkopplern. Sie versuchten, Bell davon zu überzeugen, die Technologie zu erwerben.

Doch schon bald gerieten sie in ein Szenario, das uns heute nur allzu vertraut ist: Sobald ihre innovativen Produkte auf den Markt kamen und große Konzerne und Regulierungsbehörden herausforderten, stießen sie sofort auf Widerstand. Eigeninteressen sind von Natur aus innovationsfeindlich.

In den Vereinigten Staaten wird die Bell Company im übertragenen Sinne „Ma Bell “ genannt, da sie von den 1870er bis in die 1980er Jahre volle hundert Jahre lang ein absolutes Monopol auf das Telefongeschäft des Landes und die Kommunikationsmethoden der Amerikaner hatte.

APCOM versuchte, Bell mit dem Hinweis auf die Rechte von Taubstummen zur Vernunft zu bringen. Doch damals interessierte sich der Kapitalmarkt nicht für DEI. Trotz der Lobbyarbeit des Teams blieb Bell bei seiner Position: Ohne die Erlaubnis des Unternehmens durften keine nicht autorisierten Geräte an die Telefonleitungen angeschlossen werden. Bell zeigte nicht nur wenig Interesse an APCOMs Produkten, sondern war auch nicht bereit, APCOM Geräte für Forschung, Entwicklung und Produktoptimierung zu verkaufen.

Dieser Widerstand hatte nichts mit Inklusivität oder Zugänglichkeit zu tun. Man musste kein Bell-Techniker sein oder das Geschäftsgenie einer Beratungsfirma, um zu erkennen, dass diese radikal neue Kommunikationsmethode, die auf Fernschreibern und Sprachkopplern basierte, massive Auswirkungen auf das traditionelle Telefon – Bells Fundament – haben würde.

Wir haben den Widerstand der Netzbetreiber gegen revolutionäre Kommunikationstechnologien schon vor über einem Jahrzehnt erlebt: Netzbetreiber in China, den USA und Südkorea versuchten mit allen Mitteln, die Verbreitung von FaceTime, iMessage, QQ, MiTalk, WeChat, Kakao und Line zu verlangsamen, und griffen sogar zu völligen Verboten. Vor diesem Hintergrund wurde Bells Entscheidung, APCOM lediglich vom Markt auszuschließen, anstatt es komplett zu eliminieren, als recht nachsichtig angesehen.

Die Regulierungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) stand APCOM ebenso feindselig gegenüber und bot zunächst kaum konkrete Unterstützung an. Das ist nicht verwunderlich, da die FCC seit ihrer Gründung mit den Telekommunikationsbetreibern zusammenarbeitet. Diese Situation hält bis heute an, was manche zu der scherzhaften Behauptung veranlasste, die FCC und Netzbetreiber wie Verizon und AT&T seien im Grunde „ein Team, zwei Marken“.

Eingang zum Gebäude der Federal Communications Commission

Doch die Gegenangriffe der Giganten haben APCOM vermutlich weniger entmutigt als die Skepsis der Öffentlichkeit: Selbst innerhalb der Gehörlosengemeinschaft gab es heftige Meinungsverschiedenheiten darüber, ob Gehörlose Gebärdensprache oder Lippenlesen für ihre Telekommunikation nutzen sollten. Diese Debatten hatten größtenteils nichts mit der akustischen Kopplungstechnologie zu tun, die APCOM zu fördern versuchte.

Auch die Bemühungen von APCOM blieben weitgehend wirkungslos. In den ersten Jahren des Unternehmens investierten die Gründer ihre Zeit, Energie und ihr Geld größtenteils in politische Lobbyarbeit und sogar Proteste; für die Weiterentwicklung von Technologie und Produkten wurde nur sehr wenig investiert.

Erst 1968 hörte die FCC endlich auf die schwache Stimme der Taubstummen und gab APCOM grünes Licht. Bell musste den Anschluss von Akustikkopplern an Telefonleitungen gestatten.

APCOM erreichte dadurch jedoch keinen „Himmel“, sondern wählte einen eher „schüchternen“ Weg: Nach Erhalt der Netzwerkzugangslizenz von Bell konzentrierte sich das Unternehmen weiterhin auf die Entwicklung von Kommunikationsprodukten für Gehörlose und Stumme und betrat nicht den Mainstream-Markt.

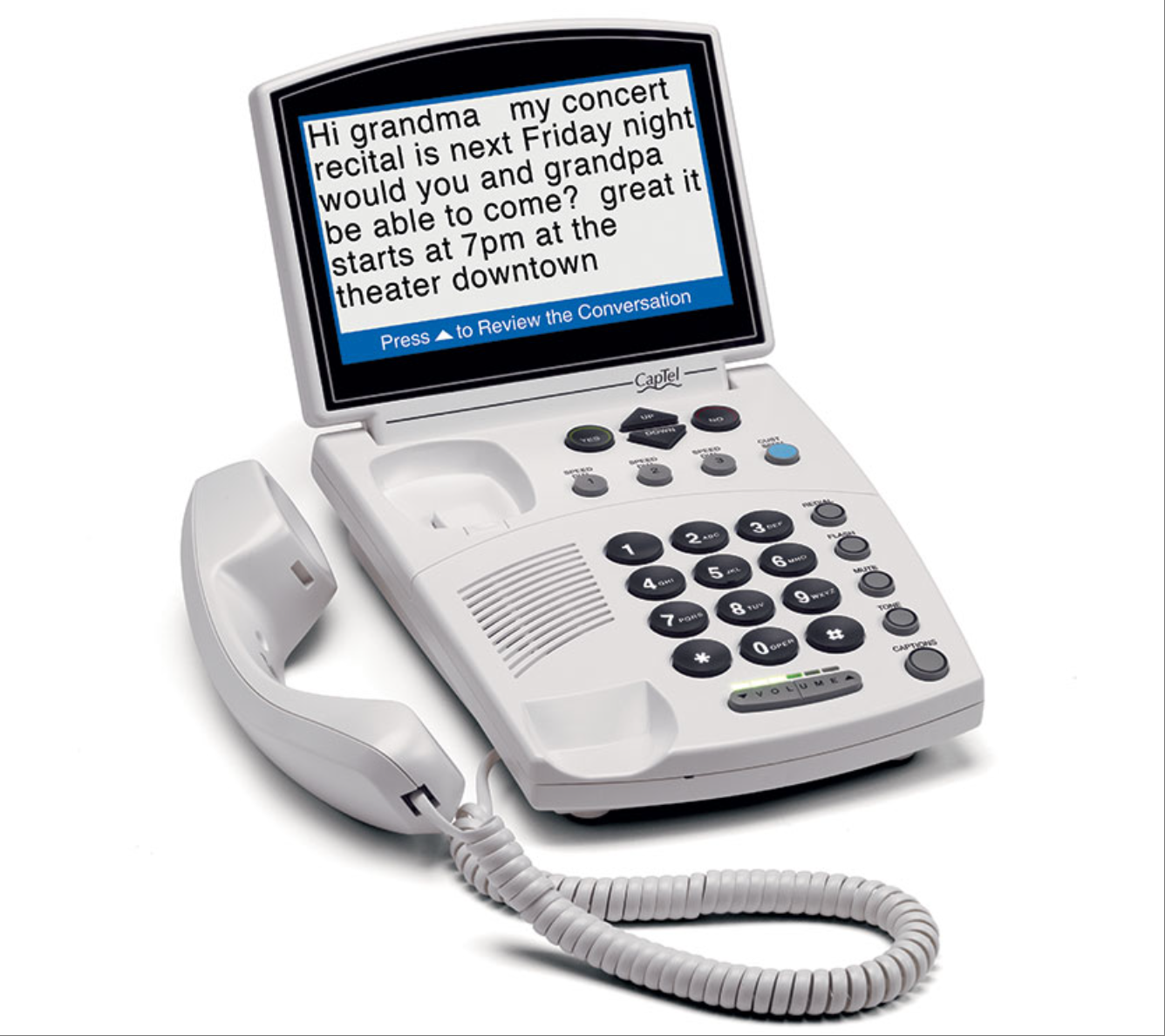

Aus dem teuren und sperrigen Fernschreiber ist heute ein besonderes Telefon geworden – nur eben mit einem größeren LCD-Bildschirm.

Auf dem Höhepunkt des Marktes lag die Zahl der Endbenutzer von APCOM und seinen Derivaten (TDI, CapTel usw.) zwischen Zehntausenden und Hunderttausenden von Einheiten.

Der frühe Fernschreiber Miniprint 425 für Gehörlose basierte auf einer mechanischen Tastatur mit einem Satz akustischer Kopplerkappen oben, auf die zur Kommunikation ein Telefonhörer gelegt werden konnte.

Das derzeit für Gehörlose erhältliche Modell CapTel 840PLUS funktioniert mit einer normalen Telefonleitung und benötigt keinen Internetzugang. Alle anderen CapTel-Modelle benötigen einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang.

Mit der Lockerung der Vorschriften begannen zahlreiche Technologieunternehmen mit der Entwicklung von Modems, was die Verbreitung des DFÜ-Internets beschleunigte. Sogar AT&T wurde zum größten Modemhersteller und -verkäufer in den USA. Der Prototyp dieser Produkte war der Akustikkoppler von APCOM.

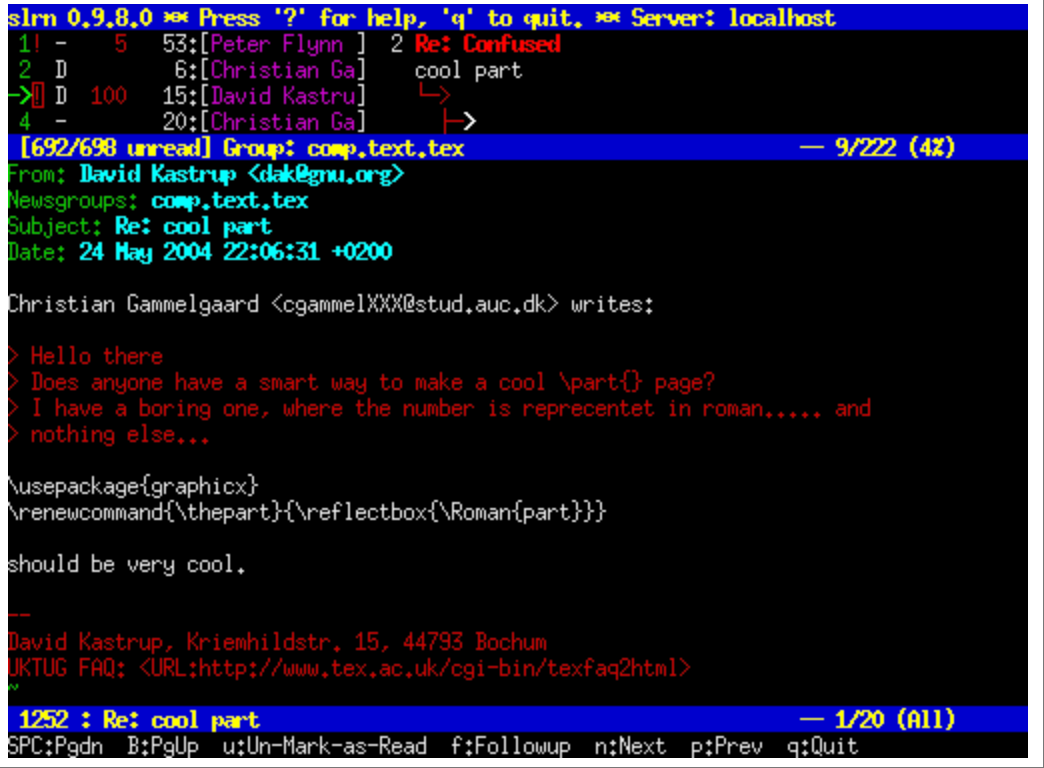

In den 1980er Jahren entwickelten zwei Studenten der Duke University das auf UNIX basierende Usenet, das es Nutzern damals ermöglichte, sich in einige öffentliche Netzwerke einzuwählen. In den 1990er Jahren wurde der DFÜ-Internetzugang durch DSL-Breitband ersetzt, bevor er sich durchsetzen konnte. Seitdem hat das Internet endgültig an Popularität gewonnen, und zahlreiche kommerzielle Websites sind entstanden, die die heutige globale Internetlandschaft prägen.

APCOM war früh auf den Beinen, kam aber zu spät und verpasste so alle spannenden Internettrends. AT&T hingegen expandierte über die USA hinaus in die ganze Welt und wurde zum größten Telekommunikationsanbieter in Europa und den USA, praktisch konkurrenzlos.

Eine Unterhaltung in der Usenet-Gruppe comp.text.tex im Jahr 2004

Im Nachhinein betrachtet sind der von APCOM entwickelte Akustikkoppler und das Unternehmen selbst tatsächlich eher als Usenet, AOL und Bell/AT&T geeignet, als wahre Pioniere des „DFÜ-Internetzugangs“ bezeichnet zu werden.

Als eines der ersten Technologie-Startups im Silicon Valley wurde APCOM nur wenige Jahre nach Fairchild Semiconductor gegründet, das wiederum von den berühmten „Traitorous Eight“ gegründet wurde. Rückblickend ist der große Erfolg von APCOM im Jahr 1968 jedoch nicht zu einer legendären Erfolgsgeschichte für die Tech-Community im Silicon Valley geworden.

Natürlich hielt sich die Einwahlverbindung nicht lange, obwohl sie einigen der ersten „Internet Natives“ einige denkwürdige Begegnungen bescherte.

Vielleicht ist das eben die Zeit. Es wird immer einige Handlungsstränge geben, die flüchtig sind, zermalmt, begraben und von den rollenden Rädern der Geschichte vergessen werden.

Wittbrecht demonstriert seinen Fernschreiber

Doch das Kluge an der Geschichte ist, dass das, was passiert ist, immer Spuren hinterlässt.

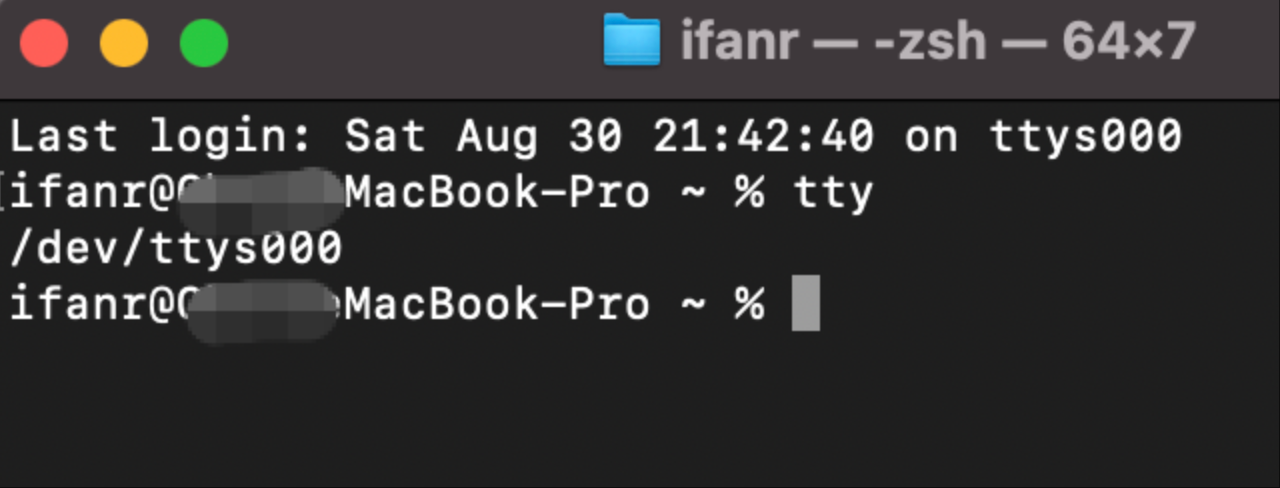

Diese frühen Versuche des APCOM-Teams mit Fernschreibern hinterlassen noch heute subtile Spuren in den Funktionen unserer Computersysteme. Wenn Sie Programmierer sind, ist Ihnen das vielleicht schon vor langer Zeit aufgefallen:

- Beim Bedienen des Dateisystems, beim Schreiben von Code und beim Herstellen einer Verbindung zum Server müssen Sie häufig das Terminal verwenden.

- Der vollständige Name von Terminal lautet eigentlich Terminal Emulator – die Frage ist, was emuliert es?

- Früher nannte man Terminals tty

- tty ist auch ein Befehl, der in UNIX und seinen Derivaten verfügbar ist

- Der vollständige Name von TTY lautet Teletype

- Diese Anspielung rührt daher, dass die ersten Computer keine Bildschirme hatten und die Ingenieure zur Interaktion mit ihnen Fernschreiber verwendeten.

- Der Terminalemulator simuliert tatsächlich das Fernschreiber-TTY.

——Wie wäre es damit? Haben Sie nie daran gedacht, dass sich hinter dem Terminal, das Sie täglich benutzen, tatsächlich die Geschichte von drei Taubstummen verbirgt, die vor einem halben Jahrhundert gegen das Telekommunikationsmonopol kämpften?

Wenn uns diese Geschichte letztlich eine Lehre mit auf den Weg gibt, dann ist es meiner Meinung nach diese:

Ignorieren Sie barrierefreie Designs nicht. Sie wissen nicht, wie groß ihr Potenzial ist, die Welt zu verändern.

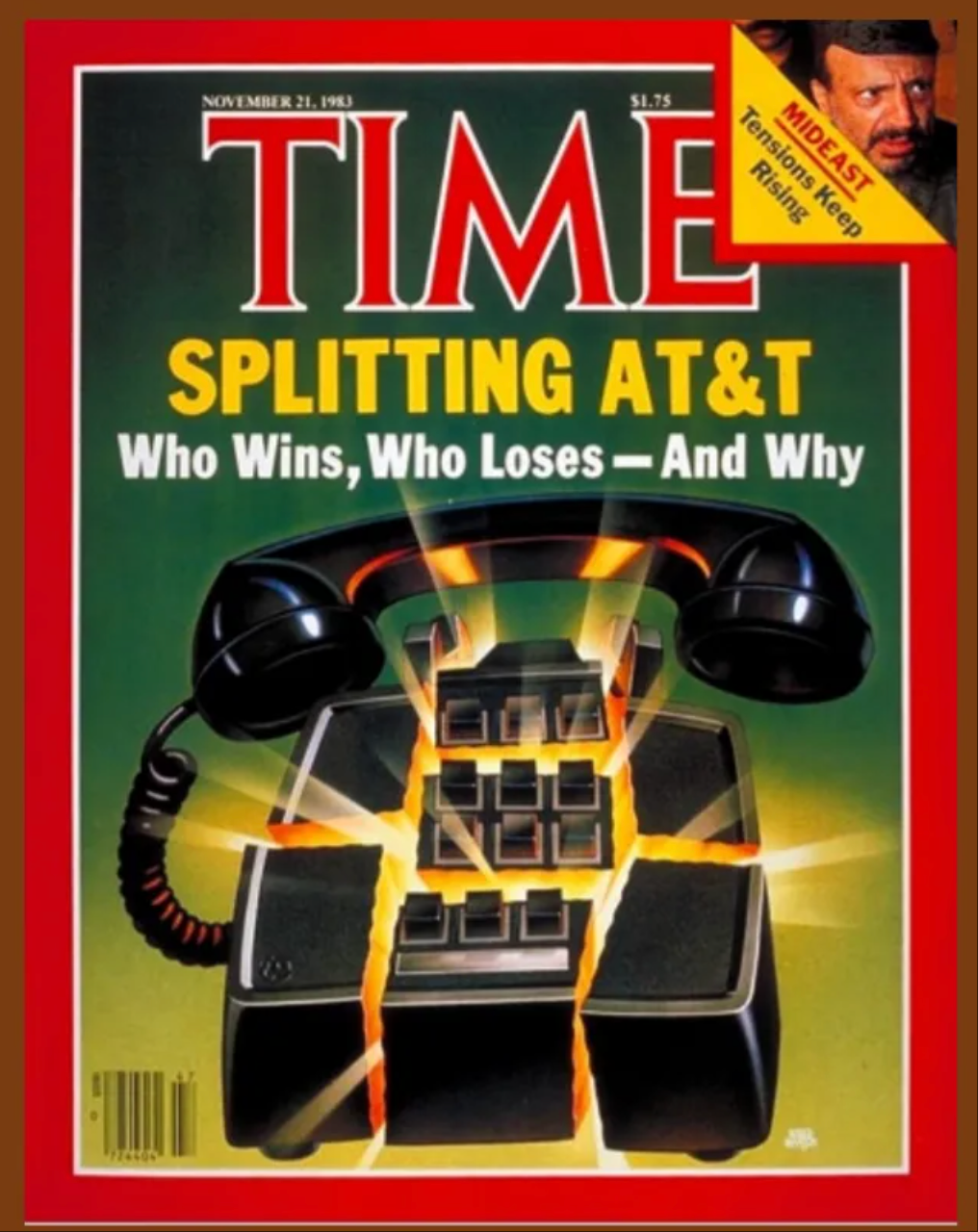

Wenn Sie mehr über APCOM, die „DFÜ-Pioniere“, erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die Hauptquellen für diesen Artikel:

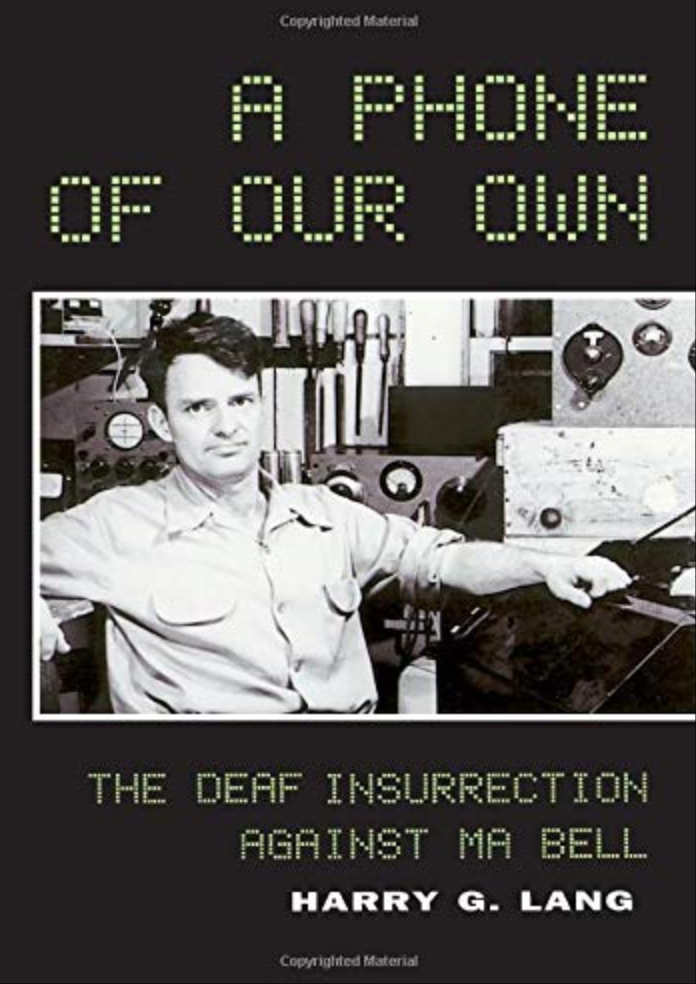

Ein eigenes Telefon: Der Aufstand der Gehörlosen gegen Ma Bell .

Cover von „A Phone of Our Own“ von Harry G. Lang

#Willkommen beim offiziellen öffentlichen WeChat-Konto von iFaner: iFaner (WeChat-ID: ifanr), wo Ihnen so bald wie möglich weitere spannende Inhalte präsentiert werden.