Nach der F1 wurde die Messlatte für Rennfilme dauerhaft höher gelegt

Als das Argument, Streaming-Medien hätten die Kinos „getötet“, weit verbreitet war, brachte ein Film namens F1 das Publikum erfolgreich zurück auf die große Leinwand.

Variety, das maßgeblichste Medium in Hollywood, bestätigte, dass der Film „F1: The Drive“ (im Folgenden „F1“ genannt) mit Brad Pitt in der Hauptrolle offiziell „Napoleon“ übertroffen hat und zum umsatzstärksten Apple-Originalfilm der Geschichte gekürt wurde.

Gleichzeitig hat dieser Film durch Mundpropaganda sowohl eingefleischte Autofans als auch allgemeine Filmfans überzeugt und sich zu einem Film des Jahres entwickelt, über den es sich zu diskutieren lohnt.

Eine interessante Frage ist: Wo ist der Durchbruch der „F1“, wenn Hollywood-Rennfilme schon lange immer wieder durch die Muscle-Cars der „Fast and Furious“-Reihe und den Oscar-Heiligenschein von „Le Mans – Gegen jede Chance“ geprägt sind?

Die Antwort liegt genau in seinen „Anti-Hollywood“-Qualitäten.

Man setzte nicht auf übertriebene Computer-Spezialeffekte oder melodramatischere Konflikte, sondern wählte einen schwierigeren Weg – eine fast paranoide und kosteneffiziente Wiederherstellung der „Realität“. Diese Besessenheit materialisierte sich schließlich in einem beispiellosen Kamerasystem, einem Drehbuch voller Insiderwitze und dem kollektiven grünen Licht des gesamten F1-Fahrerlagers.

Man kann sagen, dass der Erfolg von „F1“ bereits mit Beginn der Dreharbeiten vorbestimmt war.

Dieser Artikel enthält viele Spoiler, bitte mit Vorsicht lesen

Dieser Artikel enthält viele Spoiler, bitte mit Vorsicht lesen

Der Preis des Realismus beträgt 300 Millionen Dollar

Als „realistischer Verrückter“ unter den Regisseuren mittleren Alters in Hollywood hat Joseph Kosinski, der Regisseur von „Top Gun: Maverick“, stets eine vorsichtige Distanz zu computergenerierten Spezialeffekten bewahrt. Deshalb wählte er beim „F1“-Projekt erneut einen dümmeren und teureren Weg:

Um den Realismus der physischen Welt zu reproduzieren, wird eine enorme Investition von 300 Millionen Dollar getätigt.

Dieser Realitätssinn wird zunächst im Kern des Films etabliert – dem fiktiven APX GP-Rennwagen.

Viele „Rennwagen“ in Filmen sind nur Requisitenmodelle ohne Substanz, und Fahrwerk und Antrieb haben nichts mit dem Original zu tun. Der APX GP hingegen ist ein Formel-2-Rennwagen mit echtem Herz. Und noch wichtiger: Er wird vom echten F1-Weltmeisterteam Mercedes-AMG unterstützt.

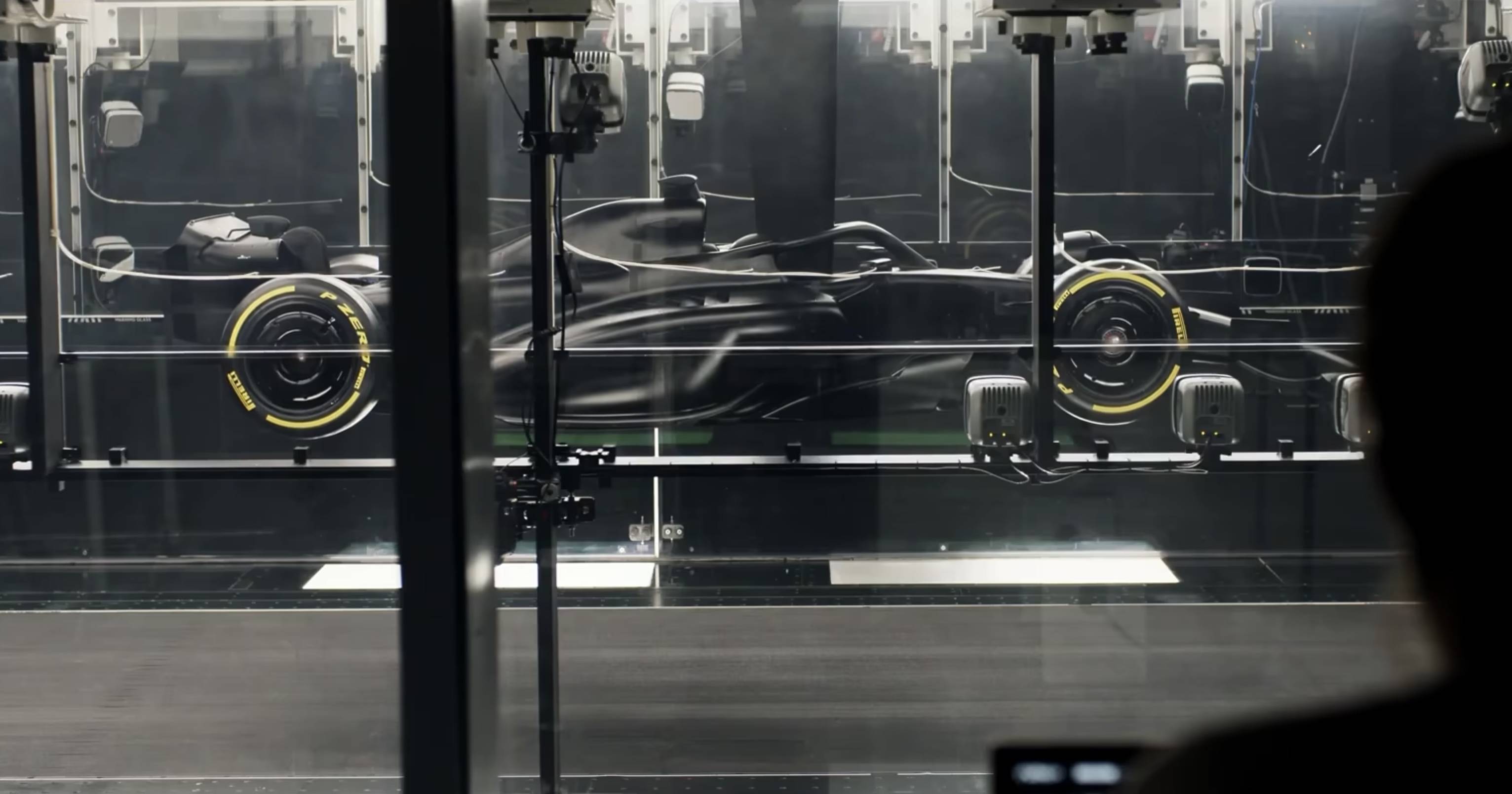

▲ APX GP-Team-Rennwagen im Film

Das Meisterschaftsteam nahm umfangreiche Fahrwerks- und Leistungsmodifikationen am F2-Auto vor und entwickelte und installierte ein Aerodynamik-Kit, das den F1-Spezifikationen entspricht. Das bedeutet, dass Brad Pitt beim Fahren gegen die reale physikalische Trägheit ankämpft und jedes Ein- und Ausfedern der Aufhängung mit realen Bewegungen bewältigen muss. Dies macht seine Leistung überzeugend und lässt sich vor einem Green Screen nicht vortäuschen.

Zusätzlich zu den lebensechten Rennwagen versetzte der Film die Crew erstmals direkt in das echte F1-Fahrerlager.

Dank der gemeinsamen Anstrengungen des Produzenten Lewis Hamilton (ja, des siebenfachen Champion) und des F1-CEO Stefano Domenicali durfte das Produktionsteam in der Saison 2023–2024 an 14 echten Grand-Prix-Wochenenden auf zwei Kontinenten vor Ort drehen.

Von Silverstone bis Monza, von Spa bis Las Vegas sind die Filmaufnahmen nahtlos mit dem echten Rennen verbunden – ein Niveau, das noch kein Rennfilm zuvor erreicht hat.

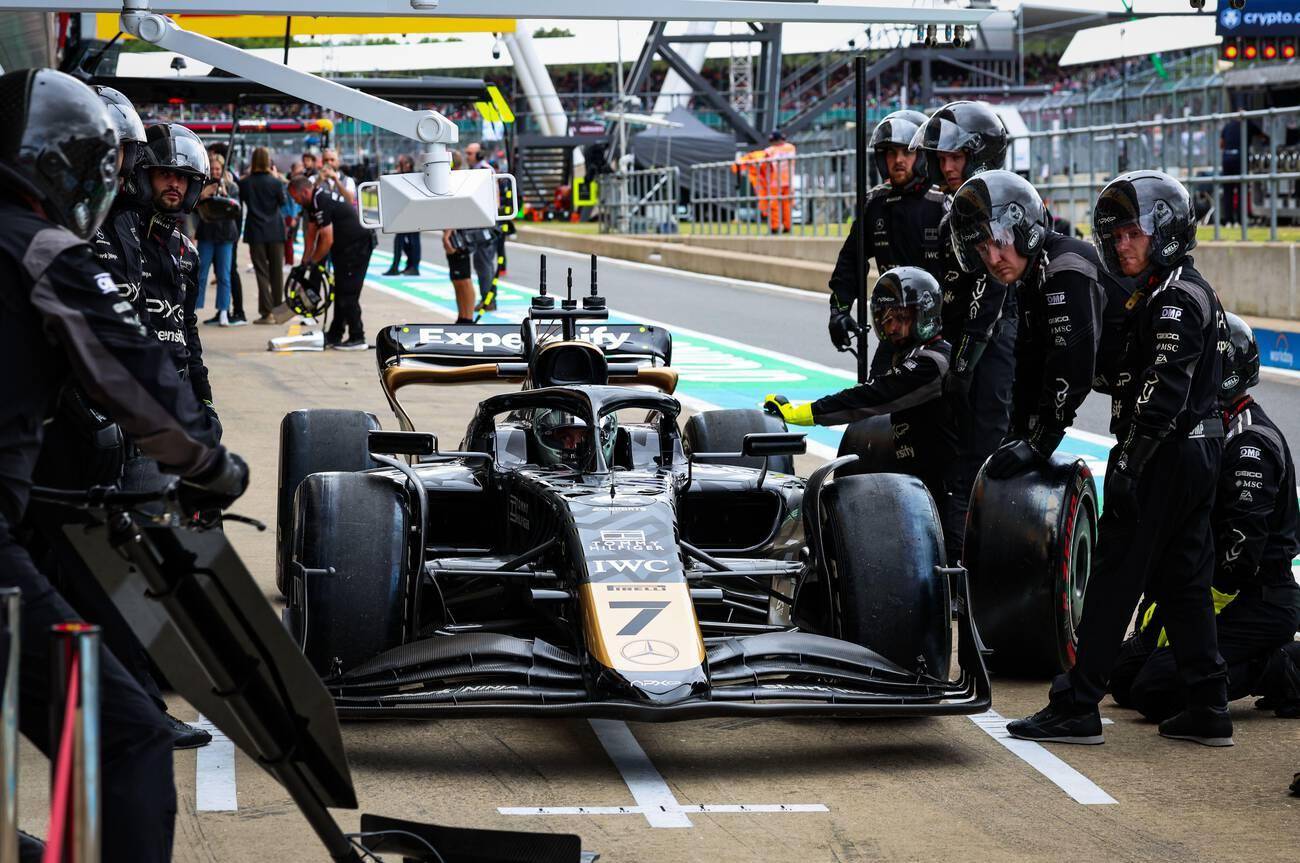

▲Großer Preis von Großbritannien 2023, Drehort von „F1: Fast and Furious“

Als das Auto die Strecke verlässt, sehen wir noch immer nicht das Studio-Set. Zum ersten Mal betritt das Filmteam das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Teams – den Hauptsitz des APX GP-Teams im Film, der in der Realität direkt dem berühmten McLaren Technology Center (MTC) entspricht. Im Büro des CEOs können wir sogar das klassische rot-weiße McLaren-Honda MP4/4 Showcar sehen.

Die Schlüsselszenen über die aerodynamische Entwicklung und die Windkanaltests des Rennwagens wurden direkt im echten Windkanal eines anderen legendären Teams, Williams, gedreht. Interessanterweise war der Internationale Automobilverband (FIA) als Regulierungsbehörde sogar vor Ort, um zu verhindern, dass das Williams-Team von seiner eigenen Rennentwicklung profitierte.

▲ Windkanaltest im Film

Diese beispiellose Offenheit ist eine kollektive Bestätigung der Authentizität dieses Films durch die gesamte F1-Welt.

Wenn die Hardware das Skelett der Realität bildet, dann ist das präzise Verständnis der „Software“ der Formel 1 – der Regeln – die Seele des Films. Dem Regisseur gelang es, das knallhart klingende Konzept der „Aerodynamik“ zum Schlüssel der Handlung zu machen.

So fordert der Protagonist Sonny beispielsweise, dass das Auto gut mit „schmutziger Luft“ zurechtkommen muss. Das ist keine coole Aussage. Sie weist auf den Kernschmerzpunkt des F1-Wettbewerbs hin: Das Heck des führenden Autos erzeugt chaotische Turbulenzen, die den Abtrieb des nachfolgenden Autos in der Kurve stark beeinträchtigen und es extrem schwierig machen, ihm zu folgen und zu überholen.

Regisseur Kosinski demonstrierte anschaulich den taktischen Wert des „Windschattens“. So konnte das Publikum intuitiv erkennen, wie sich das hintere Auto wie ein Anhalter im Luftkanal des Vordermanns verstecken kann, um den Widerstand zu verringern und die Geschwindigkeit auf der Geraden zu erhöhen. Diese Details machen die Rennszenen in diesem Film nicht mehr zu einer bloßen Geschwindigkeitsdemonstration, sondern zu einem sichtbaren Spiel der Technik.

Auch die Darstellung der Rennstrategie im Film geht über den einfachen „Boxenstopp zum Reifenwechsel“ hinaus.

▲ Das APX GP-Team hat auf der Strecke einen Wartungsbereich eingerichtet und es gibt professionelle Reifenwechsler

Sonny bestand beim Großen Preis von Ungarn auf den weichen Reifen, die zwar schnellere Rundenzeiten ermöglichten, aber auch schneller abbauten. Die Szene, in der er sich mit dem Teamingenieur stritt, war ein Klassiker im Film. Natürlich kommt so eine Situation bei echten Rennen normalerweise nicht vor.

Um die Spiele auf und neben der Strecke wirklichkeitsgetreu auf dem Bildschirm präsentieren zu können, muss das Produktionsteam neben den Autos, Szenen und den notwendigen Theorien auch ein scheinbar unlösbares Problem bewältigen: Wie kann die Kamera tatsächlich im Cockpit des Formel-1-Autos „sitzen“?

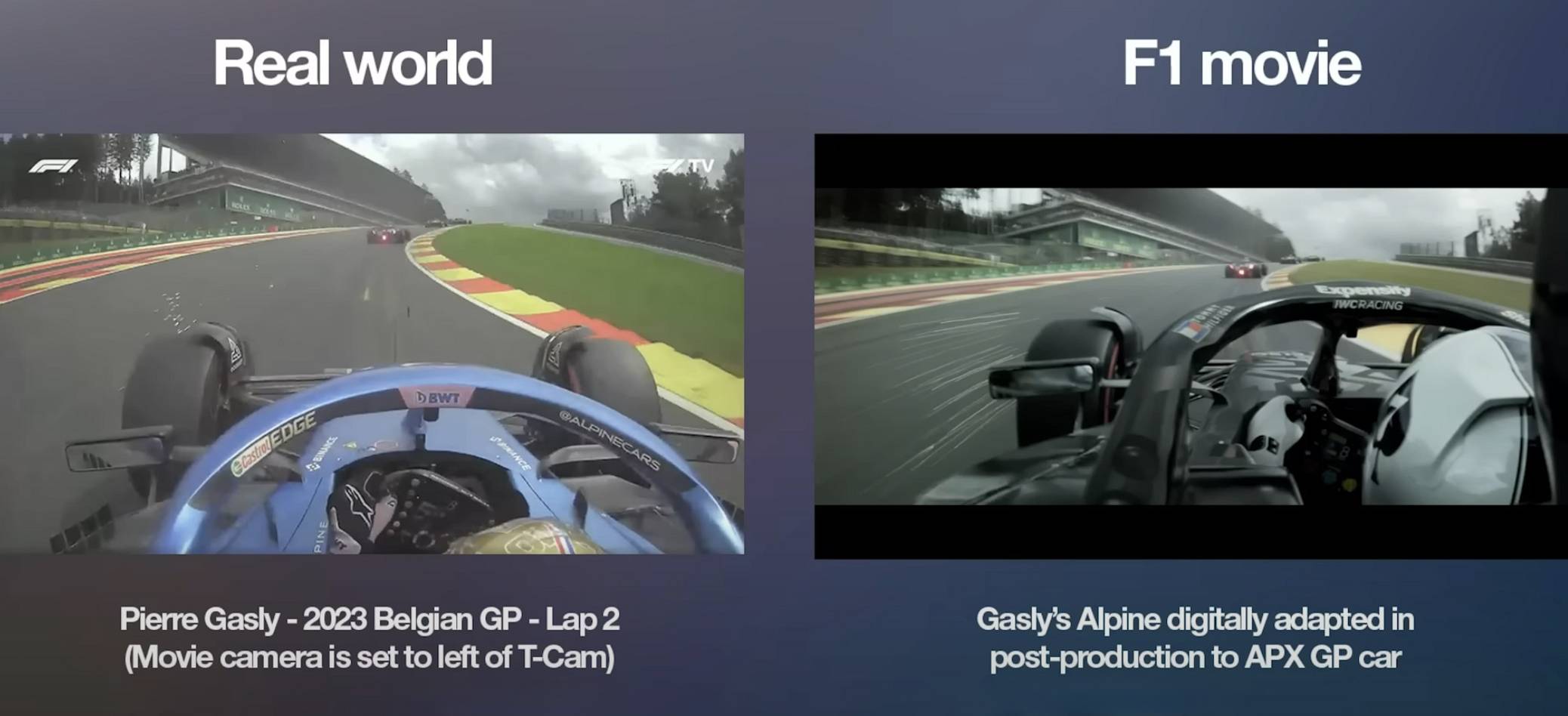

▲ Viele der Rennszenen im Film sind aus der POV-Perspektive echter Rennen

Das Ziel von Regisseur Joseph Kosinski besteht darin, die Sinne des Publikums vollständig mit denen des Fahrers zu synchronisieren, anstatt es nur zu einem distanzierten Beobachter zu machen.

Laut einem technischen Interview von Sony ist selbst das für „Top Gun: Maverick“ entwickelte fortschrittliche Kamerasystem immer noch zu schwer und zu groß für den extrem leichten und engen F1-Rennwagen. Mit anderen Worten: Vor Drehbeginn gab es weltweit kein Kamerasystem, das die Absichten des Regisseurs perfekt umsetzen konnte.

Die Antwort lautet daher: „Erfinden“ und nicht „Auswählen“. Zu diesem Zweck startete das Produktionsteam eine beispiellose Revolution in der Hybridtechnologie.

Sie teilten sich in zwei Gruppen auf: Eine Gruppe arbeitete mit Sony an der Entwicklung eines geteilten Systems auf Basis der Spitzen-Filmkamera „Venice“ (CineAlta V). Dabei wurden die lichtempfindlichen Elemente und Linsen in extrem kleine Sonden umgewandelt, die ins Cockpit gestopft wurden, um die Mimik der Schauspieler einzufangen. Die andere Gruppe zerlegte und baute die Kernkomponenten des iPhone auf kreative Weise wieder zusammen, um die ikonische, auf dem Dach montierte T-Cam-Position in der offiziellen F1-Übertragung perfekt nachzubilden. Dabei lag der Schwerpunkt auf der nahtlosen Integration von Funktionalität und Postproduktionsprozessen.

▲ iPhone-modifizierte T-Cam-Kamera. Bildquelle: Wired

Diese Erfindung verlief nicht reibungslos. Laut dem Kreativteam beschädigten die heftigen Vibrationen der Rennwagen beim ersten Test den teuren Gimbal direkt, und auch der auf die Strecke spritzende Sand und Kies beschädigten die Linse. Doch es war dieses Ausprobieren und die Feinabstimmung um jeden Preis, die letztendlich zu einer zentralen Errungenschaft führten –

Machen Sie die Kamera zum „Teilnehmer“ der Bewegung.

Es ist dieses Gefühl der Teilnahme aus nächster Nähe, das letztlich das wertvollste und schockierendste Gefühl des Films erzeugt.

Hamiltons „private Nachricht“ an die Fans

Chester117, ein Rennfahrer auf B Station, vertritt einen interessanten Standpunkt: Er glaubt, dass eine große Anzahl wichtiger Handlungsstränge des Films in hohem Maße mit der Karriere des Produzenten, dem siebenfachen F1-Champion Lewis Hamilton, übereinstimmt, als ob sie seine „private Fracht“ wären.

Die taktische Wiedergabe im Film ist nicht oberflächlich. Vom Protagonisten Sonny, der in der Aufwärmrunde absichtlich das Tempo drosselt, um die Reifen des Gegners „abzukühlen“, über die Finte in den Teamanweisungen, den Gegner zu einem Boxenstopp zu verleiten, bis hin zum Fahrstil des Protagonisten, der den Gegner im internen Kampf an die Wand drängt – all dies lässt die Fans einen Schatten des echten Fahrerlagers sehen.

Als die Handlung ihren Höhepunkt erreicht, beginnt der Film, die Geschichte mutig nachzuspielen und greift dabei jene berühmten Szenen auf, die bei Autofans einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Die spannendste davon ist zweifellos der schwere Unfall des Fahrers Pierce in Monza. Diese Szene verbindet geschickt zwei reale Ereignisse:

Dazu gehört die furchterregende Flugbahn des F3-Fahrers Alex Perroni, der 2019 in derselben Kurve in die Luft flog, weil er auf den Randstein gefahren war; und der Moment des Nirvanas im Jahr 2020, als Romain Grosjean wie durch ein Wunder überlebte, nachdem sein Auto beim Großen Preis von Bahrain in zwei Teile zerbrach und Feuer fing.

▲ Monza Circuit 2019, F3-Fahrer Alex Perroni (orangefarbenes Auto in der oberen rechten Ecke)

▲ Großer Preis von Bahrain 2020: Grosjeans Auto fing nach einer Kollision Feuer

Der Film konzentriert sich auch auf das Licht und die Dunkelheit der menschlichen Natur.

Als Sonny das Auto anhielt, um seinen Gegner zu retten, sahen wir eine noble Hommage an die Heldentat von Ayrton Senna beim Großen Preis von Belgien 1992. Und als die Handlung auf den Einsatz absichtlicher Unfälle einging, um Safety Cars zum Vorteil der Teamkollegen zu schaffen, verwies sie auf einen der größten Skandale in der modernen F1-Geschichte – das „Crash Gate“ von Singapur 2008.

Allerdings sind all diese historischen Hommagen vielleicht nur Appetithäppchen. Der wahre Kern des Films liegt im finalen Ende der Endschlacht.

Für Fans, die mit der Formel 1 vertraut sind, kann die gesamte letzte Szene des Films als eine Neufassung des größten Bedauerns des Produzenten Hamilton in seiner Karriere angesehen werden – des Großen Preises von Abu Dhabi 2021.

▲ Großer Preis von Abu Dhabi 2021, Hamilton wurde von Verstappen übertroffen

Im realen Jahr 2021 führte ein umstrittener Safety-Car-Einsatz dazu, dass Hamilton die Meisterschaft verpasste. Im Film unterbrach der Regisseur das Rennen geschickt mit einer roten Flagge. Dies war damals in den Augen vieler Menschen nicht nur eine klarere Regel und eine fairere Entscheidung, sondern – was noch wichtiger war – löste eine Schlüsselregel aus:

Während der roten Flagge kann das Team das beschädigte Auto reparieren, wodurch das hoffnungslose Rennen des Protagonisten wieder aufgenommen wird.

Der kritischere "Rewrite" betrifft die Reifen. Die rote Flagge gab dem Protagonisten die Möglichkeit, auf einen brandneuen Reifensatz zu wechseln und an derselben Startlinie wie sein Gegner zu stehen. Dies spiegelt Hamiltons verzweifelte Situation in der Realität im Jahr 2021 wider – damals fuhr er auf stark abgenutzten alten Reifen und stand Verstappen hilflos gegenüber, der hinter ihm fuhr, auf neue Reifen gewechselt hatte und nicht zu stoppen war.

Der Film bot endlich ein faires und aufrichtiges Duell, das in Wirklichkeit nie stattgefunden hat.

Es sind diese dichten Easter Eggs, die „F1“ über den Rahmen eines gewöhnlichen Sportfilms hinausgehen lassen. Es ist nicht nur eine bloße Darstellung eines Sports, sondern ein Dialog aus dem Fahrerlager mit der wahren Geschichte der F1 und treuen Fans.

▲ Steiner im Film

Für das Publikum, das all dies versteht, bietet der Film mehr als nur Unterhaltung, sondern auch einen komplexen Nachgeschmack, gemischt aus Bedauern, Verständnis und Idealismus.

Hollywood, professioneller denn je

Wenn die Easter Eggs im Film verschlüsselte private Nachrichten sind, die treuen Autofans gewidmet sind, dann kehrt „F1“ auf der Erzählebene zu einem universelleren klassischen Rahmen zurück und versucht, Empathie bei einem möglichst breiten Publikum zu erreichen.

Der Kern der Geschichte des Films ist das bekannte Erzählmodell aus dem Sportfilm: „Veteranen kehren zurück, um talentierte Neulinge anzuleiten.“ Und genau in der Neuauflage dieses klassischen Modells liegt seine Genialität.

Im Film geht es bei dem Kernkonflikt zwischen dem Protagonisten Sonny und dem Neuling Pierce nicht um oberflächliche Eifersucht oder persönlichen Groll, sondern um einen tiefgreifenden Konflikt der Vorstellungen darüber, „wie man das Spiel gewinnt“.

Sonny ist ein Vertreter der „intuitiven Schule“ vor der analogen Ära. Er verlässt sich auf das instinktive Feedback seines Körpers, das subtile Gefühl für Reifenhaftung und jahrzehntelange Erfahrung vor Ort. Pierce hingegen ist ein Anhänger der „Datenschule“, der mit massiven Telemetriedaten und Rennsimulatoren aufgewachsen ist. Er glaubt an wissenschaftliche Analyse und präzise Ausführung.

Die dramatische Spannung zwischen den beiden Charakteren entsteht ausschließlich durch das Rennen selbst – ist Erfahrung oder sind Daten wichtig?

Trotz des insgesamt hohen Realismus musste der Film natürlich auch einige notwendige Kompromisse hinsichtlich des Verständnisses und des Erzählrhythmus des Publikums eingehen. So schaltete beispielsweise das führende Auto im Film DRS ein und der Protagonist ersetzte nach dem Qualifying seinen Teamkollegen, was im echten F1-Sportreglement nicht erlaubt ist.

Doch diese harmlosen kleinen Zugeständnisse können durchaus als absichtliche Vereinfachungen der Macher verstanden werden, um die Geschmeidigkeit dramatischer Konflikte zu gewährleisten; die Vorzüge überwiegen die Mängel.

Wenn die extreme Realität der physischen Ebene, die tiefe Resonanz der kulturellen Ebene und die aufrichtige Zurückhaltung der Erzählebene vereint werden, entsteht ein wahrhaft großartiger Sportfilm. Er beweist mit handwerklichem Geschick, dass in einer Ära grassierender Computergrafik der aus der physischen Welt gewonnene Realitätssinn immer noch die größte Schockkraft besitzt.

Allerdings ist die Realität oft fantastischer als die Kunst.

Erst gestern Abend (6. Juli) betrat Nico Hülkenberg, der 37-jährige deutsche Veteran des Sauber-Teams, beim F1-Grand-Prix von Großbritannien wie durch ein Wunder zum ersten Mal das Podium, nachdem er 239 Grand Prix-Rennen absolviert und volle fünfzehn Jahre gewartet hatte.

Als er im Regen sagte: „Auf diesen Moment habe ich lange gewartet“, schien es dem Publikum auf der ganzen Welt, als ob es im Film den Schatten von Sonny Hayes sehen würde.

#Willkommen beim offiziellen öffentlichen WeChat-Konto von iFanr: iFanr (WeChat-ID: ifanr), wo Ihnen so bald wie möglich weitere spannende Inhalte präsentiert werden.